こんにちは。

好奇心からの便りです。

一年で最も寒い時期ですが、受験シーズンにも突入ですね。

受験って、本人はもとより、家族にとっても精神的に頭がいっぱいいっぱいになったりするかもしれませんね。

今日は受験に関連して菅原道真公の生誕地といわれているうちのひとつ、島根県松江市にある菅原天満宮をご紹介したいと思います。

もくじ

学問の神さま菅原道真公と飛梅

受験といえば合格祈願。

そこで思い浮かぶのが、学問の神様といわれる菅原道真公ですね。

道真は幼少期より文才に優れ、学者文人として才能を開花させた人で知られています。

のちに道真は右大臣まで昇進したのですが、しかし政略によって大宰府に左遷されてしまいました。

有名な梅を詠った歌はその左遷されたときに残したものです。

「東風(こち)吹かば においを(お)こせよ梅の花

主なしとて春な忘れそ」

左遷された菅原道真公を慕い京の都から九州の太宰府に道真に愛された梅の木が飛んで行ったという「飛梅」逸話は有名ですね。

道真生誕の地は?

ところでその「菅原の道真公」生誕の地ってご存じですか?

じつは、道真の生誕の地といわれているのは諸説あって、奈良、京都、島根など複数あるそうです。

また、京都や奈良でもそれぞれに2~3か所あるといわれています。

いったいどこが本当の生誕地なのかは不明ですが、それぞれに謂れがあるようです。

今回はその中から、島根県松江市にある菅原天満宮をご紹介したいと思います。

島根県松江市宍道町菅原天満宮

島根県の松江市宍道町の上来待、県道267号線沿いすぐに参道があり、菅原道真公が祀られた菅原天満宮になります。

アクセス

・松江市市街地から車だと約30分

・JR来待駅からバスで約15分

無料駐車場あり 鳥居下左右で十数台分ありますが、少し手前にも第2駐車場が整っています。

そちらの方からもアーチ状の朱色の橋を渡る参道より、天満宮お社に通じています。

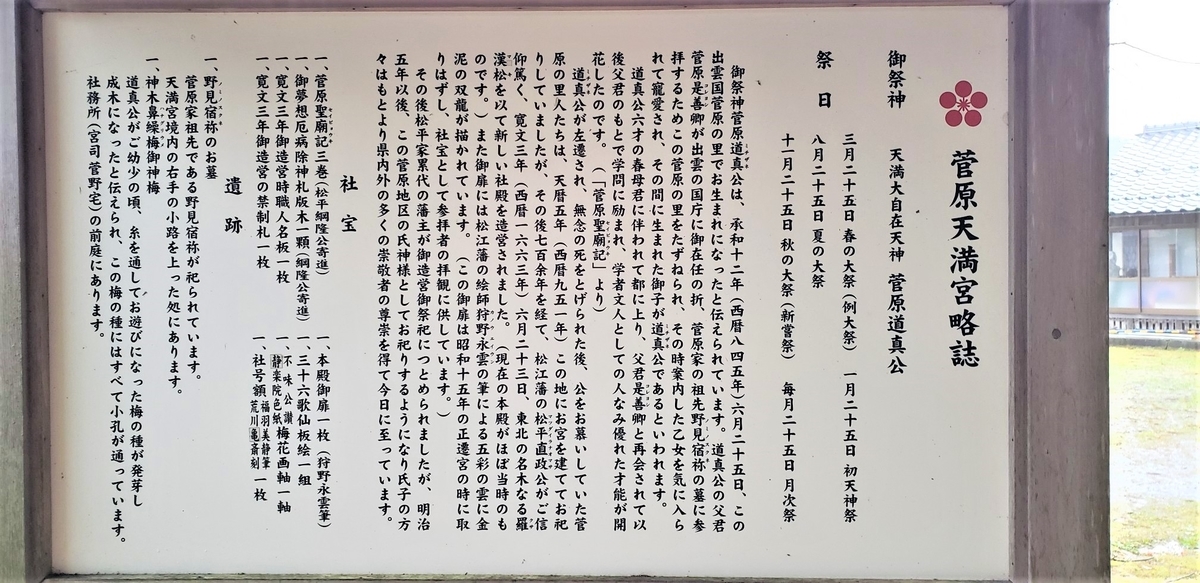

第1駐車場からすぐの、鳥居下手前に手水所があり、その先にここの天満宮についての「菅原天満宮略誌」という説明板が目につきます。

この略誌に道真公の生い立ちが記されています。

菅原天満宮略誌

この説明文によれば

(ことばを簡略してわかりやすくすると↓)

道真の父(是善卿)が都からこちらに赴任していた時、ご先祖様(野見宿禰(のみのすくね))のお墓にお参りするためにこの菅原の里をたずねられたそうです。

その時案内した女性を気に入られ、その女性とともに都に戻られたようですが、女性(道真の母君)はご懐妊され、出雲の国のこの菅原の里に戻り、承和12年(西暦845年)6月25日、道真公を出産されたと言われているようです。

道真公が6歳の春、母君に伴われて父君是善卿のおられる都へのぼり、父君のもとで学問に励まれ学者文人として優れた才能が開花したとあります。

道真公をとても慕っていた菅原の里人たちは、道真公が左遷され、無念の死を遂げられたと聞き、たいそう嘆き哀しみ、野見宿禰のお墓の近くに道真公を奉るためのお宮を建てました。

それがこの松江市宍道町菅原の里にある菅原天満宮のはじめなのだそうです。

その後7百余年を経て、松江藩の松平直政公が寛文3年(西暦1663年)の6月に新しい社殿を造られたのです。

また、この天満宮の社務所(宮司 菅野宅)の前庭には、道真公がご幼少のころ糸を通して遊ばれたという梅の種が発芽し、成木になったといわれている、

「神木 鼻繰梅(はなぐりうめ)御神梅」という梅の木があります。

この梅の種にはすべて小孔が通っているそうです。

天満宮境内

道真の太宰府での終焉の伝説にちなみ狛牛が鎮座(?)しています。

松江市 菅原天満宮拝殿

県内外から、学問の神様として参拝、合格や学業向上祈願などに多くの方がお参りされます。

ここの天満宮は建物の規模としては大きくはありません。

敷地も広くはありませんが、境内の脇を入って行くと道真公のご先祖様である、野見宿禰のお墓と言われる場所が残っています。

しかし残念ながら、墓石らしきものは見当たりませんでした。

けれども、そこに立つと神聖な木立の中で、神秘なパワーを感じられるような気がしてきます。

おわりに

全国に数か所、道真生誕の地とされる場所がありますが、本当のところはどこなのかは定かではありません。

ですが、ここ島根県松江市宍道町の菅原の里にある菅原天満宮も道真公の生誕の地としてお奉りされている由緒ある天満宮です。

神々の出雲の国であると思うと、より一層気になるところです。

受験シーズン、ご縁があればどうぞ一度訪ねてみられるのもご利益を授かるのかもしれません。

最後までお読みいただきありがとうございました。